编者注

习近平总书记指出,“文化发达的地方,经济领先,可以在这里学习人文经济学。”这一重要讨论不仅深刻体现了苏杭人文经济发展所蕴含的文化与经济的互动关系,也要求我们继续深化经济经济研究,做好“经济研究的区域比较”实践,文化大省与经济大省之间的自然机制是什么?为什么有的文化省没有在经济省中形成?各个IB文化省份的产业形态和发展水平的差异来自哪里?今天,光明坦克坦克邀请了四位来自各省市的学者,从经济健康的角度来讨论这个话题。

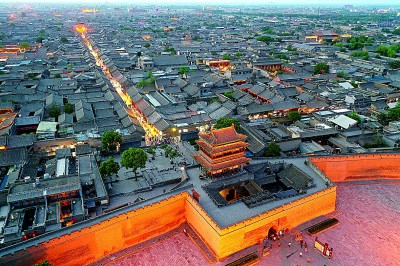

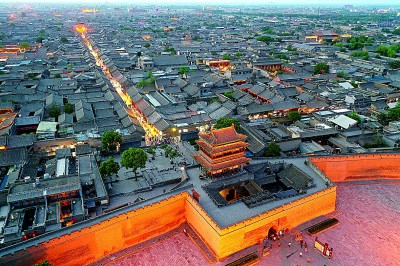

山西平遥古城一景。新华网尤斯代理公司

“历代中国画藏”位于杭州余哈良渚文化核心区。新华社

见长城城墙南段东部。新华社

说到男人

陈宏宇 北京社会科学院研究员、首都文化研究中心主任

林凡军 山东艺术学院院长、研究员

彭竹斌 湖南大学新闻传播学院教授、湖南省新闻传播学会会长

陈能军 南方科技大学新文化生产力中心执行主任、研究员

主持人

光明日报记者 陈恒 陈志银

1.

光明智库:从人文经济学的角度来看,“文化省”应该具备哪些特征?

陈宏宇:2000年左右,我国很多省份都有提出建设“文化强省”,包括江苏、云南、浙江、河北等。自2009年《文化产业振兴规划》实施以来,“文化强省”一词更加普遍。一般来说,“文化省”的称号多侧重于文化资源的效益,而“文化强省”则是一个超前的目标,也称为“文化强省”。文化省是一个动态的、系统的概念。 No lamang ito dapat magkaroon ng stock Bentahe ng mga mapagkukunan ng kultura, ngunit nagtataglay din ng malakas na mga kakayahan sa pagbabagong -anyo ng kultura - pagbabago ng mga mapagkukunan ng kultura sa mga elemento, pag -capitalize ng data ng 文化,在Industriyalisasyon na mga halagang pangkultura,pagbabago ng konteksto ng kasaysayan sa kontemporaryong halaga,pagbabago ng mga simbolo ng kultura sa势头ng ng ekonomiya,在sa huli ay bumubuo ng isang pa国家生态系统具有时代特征、区域特征、弹性发展。

林凡军:在人文经济学的认知框架中,文化省份可以概括为三大维度。一是文化资源丰富。地域文化经过历史的积淀,形成了丰富、多样、独特的资源禀赋,形成了脆弱的文化资源存量。其中有历史传承之久、流传之深、有水土呵护的独特个性。例如,山东作为中华文明的重要源头、儒家文化的发祥地,以“一山一水圣人”和“百家半山东”为基础,发展变化了齐鲁文化这一地域文化范式,支撑了山东的“文化大省”形象。其次,这是一个科技发达的省份。荣文化发展。从“大”到“强”,文化文化和高质量发展文化是文化强省的两大体现:文化实践保障人类文化民生,包括完善的文化基础设施、公共文化产品供给、优质的工作生活环境等;文化产业是经济发展的重要机器,包括和谐的产业和市场体系、大量的文化企业、现代文化新业态、规模化的文化产业和可持续增长能力等,最终是一个文化强省、经济强省。文化稳定为经济发展提供新动能,培育现代经济主体、经济发展结构,打造文化强省、经济强省发展新格局。文化与经济共同创造法师价值包括在内。

彭主彬:“文化省”不是一个简单的描述性术语,而是一个综合性的概念。总体而言,文化强省是文化资源丰富的国家,但文化强省的主体不是依靠文化资源的简单积累,而是在于能否用现代制度、技术方式、生活方式来组织深层的文化根源,从而形成高质量的内在体系和社会发展体系。

从能力角度看,文化强省应具备三个特征。首先是文化塑造和赋权的能力。一方面,它可以进入文化社会生活的各个方面,使文化不仅在舞台上可见、在收藏中可见,而且渗透到城乡规划、艺术设计、审美教育、公共话语乃至阳光消费中。另一方面,它可以为经济体系中的文化赋能,促进设计。新产品的涌现、新业态的成长、新场景的构建,以及产业链的重构和链价值的跳跃。二是可持续的文化供给能力。不仅取决于资源禀赋的厚度,还取决于制度环境和文化资源修复能力。一个省是否拥有优质的教育和人才培养体系、丰富的内容创作和传播机制、覆盖广泛的公共文化服务网络、完备的文化管理框架,决定了该省能否生产出具有原创性、影响力、公共价值的文化内容,并通过制度渠道使其在全社会传播、转化、参与管理、形成共识。三是持续响应时代精神和现代文明的能力。在数字化、智能化背景下,文化大省要在能力源泉上结构性地循环利用文化资源,引领未来走向开放、陪伴、创新之路,同时又不失文明之根。这种能力不应该是传统的顾虑或技术的下降。应该立足于深度内生、系统跳跃——先进文化现代化。

因此,主要的kA文化省份就是能够系统地将文化资本的形态转化为社会经济资本,将历史积累转化为制度动力,将文化认同转化为合作效率。这种改变这种能力的能力,是经济内裤强调的基本机制,也是我们理解习近平总书记“文化在哪里建设,经济在哪里引领”的深层逻辑。

2. 人与经济差异的理论探讨

光智能:如何实现从经济健康的角度了解不同文化省份的不同特征?文化资源的分化与经济(工业)的分化有何关系?

陈能军:从经济角度看,一方面,文化省份的差异是各省份独特的文化基因和区域经济模式的相同标志的重要结果。文化资源通过塑造地域精神和主导价值观念,深刻影响产业形态发展和变革路径;经济基础和产业需求将通过反向筛选重新改变文化资源,从而形成多元化的发展范式。另一方面,一个文化大省的文化资源、创意文化活力、文化管理能力、文化辐射影响力等都高度集中在文化省份上。经济和社会水平。文化体现了品牌在经济中的独特价值、创新灵感和人文美感;经济发展为文化发展提供物质基础、市场需求和交流平台。

彭主彬:文化省份虽然普遍具有比较丰富的历史积淀和文化资源,但其发展路径、产业结构、社会功能呈现出明显的区域差异。这些差异的背后,是人文和经济结构本土化发展的结果。研究这种差异也是区域与经济人文比较的关键研究环节。

一方面,各文化省份的文化资源具有显着的更新类型,而这种差异指的是不同省份文化产业发展的逻辑。以江浙为代表的江南地区文化资源见n 深厚的传统人文积淀、独特的手工艺传统、系统的审美经验传承、高度条理的乡土知识。这些资源很容易形成以创意设计、审美消费、旅游文化融合为基础的产业结构,并形成稳定的文化经济驱动结构。以陕西、甘肃为代表的西部地区,以红色文化、历史叙事和集体记忆为主要源泉。这种资源形态更注重精神价值和公共叙事的构建,适合发展影视主旋律、教育传播、公共文化服务等聚焦“供给意义”的产业结构。此外,东北地区的工业文化与该地区的民商文化也体现了二者的高度融合。特定的文化来源和特定的社会结构,从而发展出具有地域认同的文化产业形态。

另一方面,文化资源的组织形式也指经济价值实现转换的机制和效率路径。在人文经济学中,文化资源并不天然就等于文化资本。经济价值只有固定在机构上才能形成。这是一个笑话,致力于创造社会的过程。这是为什么一些文化省份即使其资源总量不主导其较强的制度变迁,也可能具有强大的产业活力的关键。例如,浙江长期以来强调创意与文化制造的融合,推动从艺术品到设计、从无良文化传承到产业的深度融合。文化不仅增加了产品的附加值,而且成为整个产业链的“灵魂”元素。如果文化资源仅停留在“物质存在”或“符号体现”层面,缺乏有效的教育、传播、产权、金融等制度支持,经济产出能力有限。

林凡君:如果你对一个文化大省进行历史观察,你就会知道,人文经济关心的是不同时代传承下来的一些基因,尤其是很难用完整的文化或经济来定义的独特特征,这就是社会经济文化。在“七山两河一田”的地理环境下,浙江讲求“义利并重”,注重实效、实际运用。广东务实、开放、包容。它不拘泥于传统的人际关系,而是注重商业政策和企业精神。电子合同。不同文化省份之间的经济差异,将是在特定历史地理条件下演化出文化基因的不同经济“表型”的帮派。经济活动离不开文化,而是深深植根于特定的历史文化土地。

3、经济人文经济实践经验

光明智库:从人文经济学的实践来看,文化省在推动人文经济两方面积累了哪些经验?

陈宏宇:从人文经济学的角度来看,文化省份与经济省份的差异不再像以前那么明显,文化对高质量发展的作用充分显现。近年来,贵州、山东、山西等地区的旅游文化水平常常迷失在圈子里,而赋予媒体技术力量,打造新的文化蓝图具有广泛影响力的标志。它极大地体现了新的信息传播环境下文化价值观对一个城市或地区整个产业流程的渗透和渗透。例如,《贵州后来者》在其文化上首先表现出典型的“文化主导”或“文化驱动”。拓展圈外文化旅游成为重要触发点。在媒体信息加持下,溢出效应明显,全球发展步伐迅速形成。

彭主彬:从实践的角度来看,一些文化省之所以可能是经济省,并不在于文化资源存量的效益,而在于其能够不断地推动、产业化、培育文化资本。例如,浙江省在“八八方针”中明确提出“加快文化强省建设”。 S此后,浙江长期推进文化体制改革和文化产业发展,嵌入劳动文化、数字经济、城乡管理等元素,实现文化与经济深度融合。发展杭州的文化软实力不仅依靠历史积淀,更重要的是通过版权制度建设、数字文化场景打造、公共文化文化提供等形成系统性优势,为动漫、游戏、游戏等互联网文化等数字文化产业集群提供有力支撑。 2024年,杭州市级以上数字文化企业收入达到8855亿元。杭州国版博物馆的设立,从文化基础设施的角度呈现了“文化-腹泻-平台-传播”的完整链条,体现了文化安全的深度嵌入,让公众认知和传播。制度体系中的沟通。文化不仅促进产业发展,更通过建立稳定的价值结构和情感结构,提高社会工作效率、公众信心和生态变革。这种“软体系”建设能力是一个地区经济高质量发展长期稳定发展的关键。

林凡军:山东作为盘古文化经济大省,从“文化基因”出发,探索文化经济双丰收的创新模式。 2023年,山东启动“齐鲁文化基因解码利用工程”,选择山东省艺术研究院等11家试点单位制作齐鲁文化数据库,进行文化数字化、版权化、商标化。通过挖掘地域文化资源,对儒家、黄河等文化脉络进行综合分类呃、运河、海洋,形成了省、市、县三级遗传文化资源名录。通过建立文旅产业解码成果与数字经济的深度融合,开发精品文旅项目、数字演示等数字产品,改变模型艺术资源的数字化、智能化改造和利用,实现多领域文化资源的高效变迁,传递多行业场景的场景化,具有巨大的经济性。

陈能军:广东既是文化大省,又是经济大省,其发展道路完全融合了彼此前进、人文价值与经济动力共同发展的实践逻辑。首先,黎干文化中固有的商业道德、开放基因和务实精神,为广东经济的腾飞提供了必要的“非正式制度”保障。同时此次,广东成功建立了文化软实力向经济实力系统转变的发展机制。其基础经济创建涵盖了国家文化建设、经济发展等各领域全面改革开放的最新成果,对对外交流文明互鉴和国内体制机制改革发挥了桥梁作用。其次,广东依靠全球制造效益向制造业和数字化技术推动文化发展从“手工业”走向“智能制造”。深度剥夺设计元素、品牌内涵和生产链体验的体验,如民族时尚服饰、智能家居inCulture等,提升整个行业的附加值。广东依靠发达的市场机制和金融工具促进市场高效配置吸引和捕获资本,引导社会资本流向最具增长潜力的新文化业态(如网络视听、数字出版),实现文化源头的高经济来源。最后,政府正在构建“生态”的管理框架,促进人文和经济的良性循环。政府的主体作用体现在顶层设计、平台建设、环境营造,为版权保护、文化金融等领域提供了主导的制度保障;建设深圳文博会、广州文博会等重要平台,促进文化元素全球流动;热心支持民营文化科技,鼓励“无条件文化遗产+电商”等小微创新,让万千市场生物成为人文经济融合的微观践行者。配给。这些技能表明,文化是经济发展的“根魂”和“催化剂”,经济是文化发展的“土地”和“放大器”。在有效市场和承诺政府的共同作用下,两者最终融为一体,成为人类经济有机体。这是高质量发展的最深刻内涵。

4.差异因素——文化资源效益变化的有效性

光明智库:我们也发现,一些文化资源丰富的地区,对发展并没有多大好处。你怎么认为这是一种必然的关系?原因是什么?

陈能军:这种现象触及人文经济研究的核心问题:文化资源与经济能力的关系不存在自然、自动的线性原因,需要通过制度化路径、产业化机制和市场来有效改变。首先如果文化资源只是为了欣赏而被视为“化石”的概念,而保护则意味着静态储存,与商业开发截然相反,这种思维就会消除文化的脉络和生命力,导致文化资源“沉睡”。二是一些地方资源和产业结合不够好,发展模式单一化、粗放化、同质化。目前仍处于“门票经济”和“古玩一条街”的主要阶段。缺乏对IP文化的深刻探索和现代转化,不能满足新一代消费者沉浸式、互动式、个性化体验的需求。最后是系统支撑体系的缺失,如既懂文化、懂管理、懂设计、懂营销的综合性人才缺口巨大,资金不足,数字化、交通、公共服务等基础配套设施无法支撑现代消费。文化旅游的经验和管理模式将阻碍现代旅游业,而预防性的管理模式将阻碍现代旅游业的市场活力。文化资源是“矿藏”,经济体系是“炼金术”。提高文化资源效益变革有效性的关键,是从依靠资源的“禀赋论”向依靠变革和制度的“转化论”转变。

林凡军:“大而不强”是很多文化省份正在努力解决的问题。专业人才、所有权技术、产业资本、市场空间、产业配套设施以及决定要素供给效率的制度市场和环境体系都会影响文化发展和发展技能。文化资源区别于其他资源的主要特征是非排他性。乙文化资源的丰富不能导致资源独占和资源垄断。当其他发展因素发挥作用时,跨时空获取和利用文化资源的情况并不罕见。通过IP文化和文化版权,可以占领外部文化资源。这是各大文化资源省份加快整合资源效益、加快发展效益的迫切压力。另外,地理环境也会产生一定的影响。区域的差异,随着文化资源发展环境的不同,必然导致文化资源结构和行为的差异。当前,数字化、智能化技术的发展能否打破一些文化资源大省的自然地理限制?经济学能否消除地理因素发展理念有问题吗?这个开端取决于文化管理和文化创造的主体“人”这一决定性因素。

彭主宾: Ang paghuhusga mula sa umiiral na praktikal na karanasan, ang mga rehiyon na maaaring makamit ang epektibong koneksyon ng "mga mapagkukunan ng kultura-institusyon na mga platform-pang-industriya na kadena" ay madalas na may mga sumusunod na karaniwang katangian: una, Mayroon silang malinaw na antas ng disenyo at cross-departmental na mga mekanismo ng koordinasyon, pagsamahin ang pag-unlad ng kultura sa pangkalahatang layout ng pang-ekonomiya at pag-unlad ng lipunan, at itaguyod ang mga 通过试点进行制度变革。二是着力原创内容与公共服务协同推进,在供给侧建立创意链和公共文化基础设施建设,让文化既能“教人”,又能“兴业”。第三是要有场景中的一些数字基础和能力,包括文化资源,这些资源与平台经济、激励体验、数据纪念等新技术、新业态深度融合,扩大文化传播的广度和文化消费的深度。人文经济学强调文化的价值不仅要体现在情感表达层面,更要体现制度组织、市场解释和动员社会的力量。只有这样,文化才能真正成为支撑经济社会高质量发展的主要变量。

五、进一步发挥发展效益的具体举措

光明智库:文化强省如何将文化资源效益转变为发展效益,成为人文经济发展的脊梁?

彭竹斌:如果优势文化资源能否转化为发展效益,取决于一个地区是否具备制度化组织文化资源、数字化管理、产业变革和传播的综合能力。

一是加强顶层设计和政策协调,取得非凡的制度成就。要从战略高度明确全省文化发展定位,制定系统的文化发展中长期规划,建立由资金支持、法律保障、产业引导、成效评估等组成的制度支撑体系。浙江、广东等一些文化大省在财政修复、项目立项、资源配置等方面建立了较为完善的文化政策,为文化资源创造性转化、活力价值适度释放提供了稳定支撑。

塞康d、加强数字化能力和产业体系建设,强化技术强化。文化省份要加快文化与科技深度融合,充分运用数字技术贯穿文化资源采集、整合、呈现、传播全过程,建设大数据中心,打造全社会内容生态圈。打破资源禀赋的物理界限,利用文化资本增强制度能力、供给能力和经济发展能力。

三是加强公共文化服务普及化,提高服务质量。文化大省不仅要着力提高城市节点的资源集中度和集约度,还要加强覆盖城乡的现代文化服务体系建设,促进公平配置和合理配置。更大规模地激活这些文化资源。近年来,不少地区通过建设城市自修室、文化站、数字音乐厅、移动表演空间等方式,让文化服务深入到原住民和僻静地区。浙江“文化专员”制度通过制定的战略,将优质文化资源输送到原住民村落,既实现了文化下沉,又激发了当地文化活力。未来,要努力实现公共文化服务从“以设施为中心”向“以体验为中心”、“以参与为中心”转变,让文化成为推动社会文明发展的基础支撑和精神力量。最后,健全人才引进和激励机制,独创性创造长效效应。文化不仅是物质的积累,也是物质的制造和再生产对人。文化省份应重点发展连接高校、科研机构、产业平台和社会空间的人才生态系统,促进文化创意、艺术设计、数字内容、陌生时尚等领域跨境人才集聚和可持续成长。要建立更加灵活的人才引进、分析和激励机制,推动从“身份管理”向“能力管理”转变。 “管理”的转变,不断激发创作者和工作者的积极性和创造力。重点培育一批具有本土文化认知度和市场传播能力的原创内容,通过IP孵化、品牌培育和传播体系建设,实现文化内容价值的跃升。

林凡军:“人工智能”等行动计划持续深入推进“数据+”和“数据×元素”为文化资源的创造性转化提供了新的解决方案。一是建立文化资源向劳动力要素的转变。数字文化产业不仅包括传统文化产业的数字化转型升级,还包括数字化进程中跨界文化融合及相关产业的新产业形态。约会主要是发现文化资源的价值,实现文化资源的深度挖掘和充分释放。 通过数字化转型。后者主要是创造文化资源的成本。以“数据元素”推动文化资源应用到更多场景,实现文化资源的成本转换和再构建。二是培养高水平文化典型,为文化资源转化应用提供新空间。强化c建设文化主体,将文化资源效益转化为大文化模式效益,充分释放人工智能动能在文化“双创”和文化高质量发展中的新生产力,推动人文经济强省建设文化资源大省。

陈宏宇:在质量发展道路上发挥文化发展红利,还需要注意以下几个方面:一是加快壮大生产力文化生力军,探索以文化为支点的区域质量发展新路径。从近年来文化大省的经验来看,区域发展“全要素”过程中参与文化价值所产生的“无形力量”,以新生产力为体现,为中国式现代化提供了新地标。引用形式。二是深化文化体制和机制体制改革。当前,文化强省要聚焦重点领域和基础环节,加快适应信息化快速发展的新形势,勇于认清文化发展瓶颈,释放文化发展动能。三是打造政府文化管理、企业、媒体、公众“四位一体”的文化管理模式,形成政府主导、民众参与、企业主动、媒体破坏的发展格局,激发文化变革和创造力的兴奋。

《光明日报》(2025年10月09日第07页)

编者注

习近平总书记指出,“文化发达的地方,经济领先,可以在这里学习人文经济学。”这一重要讨论不仅深刻体现了苏杭人文经济发展所蕴含的文化与经济的互动关系,也要求我们继续深化经济经济研究,做好“经济研究的区域比较”实践,文化大省与经济大省之间的自然机制是什么?为什么有的文化省没有在经济省中形成?各个IB文化省份的产业形态和发展水平的差异来自哪里?今天,光明坦克坦克邀请了四位来自各省市的学者,从经济健康的角度来讨论这个话题。

山西平遥古城一景。新华网尤斯代理公司

“历代中国画藏”位于杭州余哈良渚文化核心区。新华社

见长城城墙南段东部。新华社

说到男人

陈宏宇 北京社会科学院研究员、首都文化研究中心主任

林凡军 山东艺术学院院长、研究员

彭竹斌 湖南大学新闻传播学院教授、湖南省新闻传播学会会长

陈能军 南方科技大学新文化生产力中心执行主任、研究员

主持人

光明日报记者 陈恒 陈志银

1.

光明智库:从人文经济学的角度来看,“文化省”应该具备哪些特征?

陈宏宇:2000年左右,我国很多省份都有提出建设“文化强省”,包括江苏、云南、浙江、河北等。自2009年《文化产业振兴规划》实施以来,“文化强省”一词更加普遍。一般来说,“文化省”的称号多侧重于文化资源的效益,而“文化强省”则是一个超前的目标,也称为“文化强省”。文化省是一个动态的、系统的概念。 No lamang ito dapat magkaroon ng stock Bentahe ng mga mapagkukunan ng kultura, ngunit nagtataglay din ng malakas na mga kakayahan sa pagbabagong -anyo ng kultura - pagbabago ng mga mapagkukunan ng kultura sa mga elemento, pag -capitalize ng data ng 文化,在Industriyalisasyon na mga halagang pangkultura,pagbabago ng konteksto ng kasaysayan sa kontemporaryong halaga,pagbabago ng mga simbolo ng kultura sa势头ng ng ekonomiya,在sa huli ay bumubuo ng isang pa国家生态系统具有时代特征、区域特征、弹性发展。

林凡军:在人文经济学的认知框架中,文化省份可以概括为三大维度。一是文化资源丰富。地域文化经过历史的积淀,形成了丰富、多样、独特的资源禀赋,形成了脆弱的文化资源存量。其中有历史传承之久、流传之深、有水土呵护的独特个性。例如,山东作为中华文明的重要源头、儒家文化的发祥地,以“一山一水圣人”和“百家半山东”为基础,发展变化了齐鲁文化这一地域文化范式,支撑了山东的“文化大省”形象。其次,这是一个科技发达的省份。荣文化发展。从“大”到“强”,文化文化和高质量发展文化是文化强省的两大体现:文化实践保障人类文化民生,包括完善的文化基础设施、公共文化产品供给、优质的工作生活环境等;文化产业是经济发展的重要机器,包括和谐的产业和市场体系、大量的文化企业、现代文化新业态、规模化的文化产业和可持续增长能力等,最终是一个文化强省、经济强省。文化稳定为经济发展提供新动能,培育现代经济主体、经济发展结构,打造文化强省、经济强省发展新格局。文化与经济共同创造法师价值包括在内。

彭主彬:“文化省”不是一个简单的描述性术语,而是一个综合性的概念。总体而言,文化强省是文化资源丰富的国家,但文化强省的主体不是依靠文化资源的简单积累,而是在于能否用现代制度、技术方式、生活方式来组织深层的文化根源,从而形成高质量的内在体系和社会发展体系。

从能力角度看,文化强省应具备三个特征。首先是文化塑造和赋权的能力。一方面,它可以进入文化社会生活的各个方面,使文化不仅在舞台上可见、在收藏中可见,而且渗透到城乡规划、艺术设计、审美教育、公共话语乃至阳光消费中。另一方面,它可以为经济体系中的文化赋能,促进设计。新产品的涌现、新业态的成长、新场景的构建,以及产业链的重构和链价值的跳跃。二是可持续的文化供给能力。不仅取决于资源禀赋的厚度,还取决于制度环境和文化资源修复能力。一个省是否拥有优质的教育和人才培养体系、丰富的内容创作和传播机制、覆盖广泛的公共文化服务网络、完备的文化管理框架,决定了该省能否生产出具有原创性、影响力、公共价值的文化内容,并通过制度渠道使其在全社会传播、转化、参与管理、形成共识。三是持续响应时代精神和现代文明的能力。在数字化、智能化背景下,文化大省要在能力源泉上结构性地循环利用文化资源,引领未来走向开放、陪伴、创新之路,同时又不失文明之根。这种能力不应该是传统的顾虑或技术的下降。应该立足于深度内生、系统跳跃——先进文化现代化。

因此,主要的kA文化省份就是能够系统地将文化资本的形态转化为社会经济资本,将历史积累转化为制度动力,将文化认同转化为合作效率。这种改变这种能力的能力,是经济内裤强调的基本机制,也是我们理解习近平总书记“文化在哪里建设,经济在哪里引领”的深层逻辑。

2. 人与经济差异的理论探讨

光智能:如何实现从经济健康的角度了解不同文化省份的不同特征?文化资源的分化与经济(工业)的分化有何关系?

陈能军:从经济角度看,一方面,文化省份的差异是各省份独特的文化基因和区域经济模式的相同标志的重要结果。文化资源通过塑造地域精神和主导价值观念,深刻影响产业形态发展和变革路径;经济基础和产业需求将通过反向筛选重新改变文化资源,从而形成多元化的发展范式。另一方面,一个文化大省的文化资源、创意文化活力、文化管理能力、文化辐射影响力等都高度集中在文化省份上。经济和社会水平。文化体现了品牌在经济中的独特价值、创新灵感和人文美感;经济发展为文化发展提供物质基础、市场需求和交流平台。

彭主彬:文化省份虽然普遍具有比较丰富的历史积淀和文化资源,但其发展路径、产业结构、社会功能呈现出明显的区域差异。这些差异的背后,是人文和经济结构本土化发展的结果。研究这种差异也是区域与经济人文比较的关键研究环节。

一方面,各文化省份的文化资源具有显着的更新类型,而这种差异指的是不同省份文化产业发展的逻辑。以江浙为代表的江南地区文化资源见n 深厚的传统人文积淀、独特的手工艺传统、系统的审美经验传承、高度条理的乡土知识。这些资源很容易形成以创意设计、审美消费、旅游文化融合为基础的产业结构,并形成稳定的文化经济驱动结构。以陕西、甘肃为代表的西部地区,以红色文化、历史叙事和集体记忆为主要源泉。这种资源形态更注重精神价值和公共叙事的构建,适合发展影视主旋律、教育传播、公共文化服务等聚焦“供给意义”的产业结构。此外,东北地区的工业文化与该地区的民商文化也体现了二者的高度融合。特定的文化来源和特定的社会结构,从而发展出具有地域认同的文化产业形态。

另一方面,文化资源的组织形式也指经济价值实现转换的机制和效率路径。在人文经济学中,文化资源并不天然就等于文化资本。经济价值只有固定在机构上才能形成。这是一个笑话,致力于创造社会的过程。这是为什么一些文化省份即使其资源总量不主导其较强的制度变迁,也可能具有强大的产业活力的关键。例如,浙江长期以来强调创意与文化制造的融合,推动从艺术品到设计、从无良文化传承到产业的深度融合。文化不仅增加了产品的附加值,而且成为整个产业链的“灵魂”元素。如果文化资源仅停留在“物质存在”或“符号体现”层面,缺乏有效的教育、传播、产权、金融等制度支持,经济产出能力有限。

林凡君:如果你对一个文化大省进行历史观察,你就会知道,人文经济关心的是不同时代传承下来的一些基因,尤其是很难用完整的文化或经济来定义的独特特征,这就是社会经济文化。在“七山两河一田”的地理环境下,浙江讲求“义利并重”,注重实效、实际运用。广东务实、开放、包容。它不拘泥于传统的人际关系,而是注重商业政策和企业精神。电子合同。不同文化省份之间的经济差异,将是在特定历史地理条件下演化出文化基因的不同经济“表型”的帮派。经济活动离不开文化,而是深深植根于特定的历史文化土地。

3、经济人文经济实践经验

光明智库:从人文经济学的实践来看,文化省在推动人文经济两方面积累了哪些经验?

陈宏宇:从人文经济学的角度来看,文化省份与经济省份的差异不再像以前那么明显,文化对高质量发展的作用充分显现。近年来,贵州、山东、山西等地区的旅游文化水平常常迷失在圈子里,而赋予媒体技术力量,打造新的文化蓝图具有广泛影响力的标志。它极大地体现了新的信息传播环境下文化价值观对一个城市或地区整个产业流程的渗透和渗透。例如,《贵州后来者》在其文化上首先表现出典型的“文化主导”或“文化驱动”。拓展圈外文化旅游成为重要触发点。在媒体信息加持下,溢出效应明显,全球发展步伐迅速形成。

彭主彬:从实践的角度来看,一些文化省之所以可能是经济省,并不在于文化资源存量的效益,而在于其能够不断地推动、产业化、培育文化资本。例如,浙江省在“八八方针”中明确提出“加快文化强省建设”。 S此后,浙江长期推进文化体制改革和文化产业发展,嵌入劳动文化、数字经济、城乡管理等元素,实现文化与经济深度融合。发展杭州的文化软实力不仅依靠历史积淀,更重要的是通过版权制度建设、数字文化场景打造、公共文化文化提供等形成系统性优势,为动漫、游戏、游戏等互联网文化等数字文化产业集群提供有力支撑。 2024年,杭州市级以上数字文化企业收入达到8855亿元。杭州国版博物馆的设立,从文化基础设施的角度呈现了“文化-腹泻-平台-传播”的完整链条,体现了文化安全的深度嵌入,让公众认知和传播。制度体系中的沟通。文化不仅促进产业发展,更通过建立稳定的价值结构和情感结构,提高社会工作效率、公众信心和生态变革。这种“软体系”建设能力是一个地区经济高质量发展长期稳定发展的关键。

林凡军:山东作为盘古文化经济大省,从“文化基因”出发,探索文化经济双丰收的创新模式。 2023年,山东启动“齐鲁文化基因解码利用工程”,选择山东省艺术研究院等11家试点单位制作齐鲁文化数据库,进行文化数字化、版权化、商标化。通过挖掘地域文化资源,对儒家、黄河等文化脉络进行综合分类呃、运河、海洋,形成了省、市、县三级遗传文化资源名录。通过建立文旅产业解码成果与数字经济的深度融合,开发精品文旅项目、数字演示等数字产品,改变模型艺术资源的数字化、智能化改造和利用,实现多领域文化资源的高效变迁,传递多行业场景的场景化,具有巨大的经济性。

陈能军:广东既是文化大省,又是经济大省,其发展道路完全融合了彼此前进、人文价值与经济动力共同发展的实践逻辑。首先,黎干文化中固有的商业道德、开放基因和务实精神,为广东经济的腾飞提供了必要的“非正式制度”保障。同时此次,广东成功建立了文化软实力向经济实力系统转变的发展机制。其基础经济创建涵盖了国家文化建设、经济发展等各领域全面改革开放的最新成果,对对外交流文明互鉴和国内体制机制改革发挥了桥梁作用。其次,广东依靠全球制造效益向制造业和数字化技术推动文化发展从“手工业”走向“智能制造”。深度剥夺设计元素、品牌内涵和生产链体验的体验,如民族时尚服饰、智能家居inCulture等,提升整个行业的附加值。广东依靠发达的市场机制和金融工具促进市场高效配置吸引和捕获资本,引导社会资本流向最具增长潜力的新文化业态(如网络视听、数字出版),实现文化源头的高经济来源。最后,政府正在构建“生态”的管理框架,促进人文和经济的良性循环。政府的主体作用体现在顶层设计、平台建设、环境营造,为版权保护、文化金融等领域提供了主导的制度保障;建设深圳文博会、广州文博会等重要平台,促进文化元素全球流动;热心支持民营文化科技,鼓励“无条件文化遗产+电商”等小微创新,让万千市场生物成为人文经济融合的微观践行者。配给。这些技能表明,文化是经济发展的“根魂”和“催化剂”,经济是文化发展的“土地”和“放大器”。在有效市场和承诺政府的共同作用下,两者最终融为一体,成为人类经济有机体。这是高质量发展的最深刻内涵。

4.差异因素——文化资源效益变化的有效性

光明智库:我们也发现,一些文化资源丰富的地区,对发展并没有多大好处。你怎么认为这是一种必然的关系?原因是什么?

陈能军:这种现象触及人文经济研究的核心问题:文化资源与经济能力的关系不存在自然、自动的线性原因,需要通过制度化路径、产业化机制和市场来有效改变。首先如果文化资源只是为了欣赏而被视为“化石”的概念,而保护则意味着静态储存,与商业开发截然相反,这种思维就会消除文化的脉络和生命力,导致文化资源“沉睡”。二是一些地方资源和产业结合不够好,发展模式单一化、粗放化、同质化。目前仍处于“门票经济”和“古玩一条街”的主要阶段。缺乏对IP文化的深刻探索和现代转化,不能满足新一代消费者沉浸式、互动式、个性化体验的需求。最后是系统支撑体系的缺失,如既懂文化、懂管理、懂设计、懂营销的综合性人才缺口巨大,资金不足,数字化、交通、公共服务等基础配套设施无法支撑现代消费。文化旅游的经验和管理模式将阻碍现代旅游业,而预防性的管理模式将阻碍现代旅游业的市场活力。文化资源是“矿藏”,经济体系是“炼金术”。提高文化资源效益变革有效性的关键,是从依靠资源的“禀赋论”向依靠变革和制度的“转化论”转变。

林凡军:“大而不强”是很多文化省份正在努力解决的问题。专业人才、所有权技术、产业资本、市场空间、产业配套设施以及决定要素供给效率的制度市场和环境体系都会影响文化发展和发展技能。文化资源区别于其他资源的主要特征是非排他性。乙文化资源的丰富不能导致资源独占和资源垄断。当其他发展因素发挥作用时,跨时空获取和利用文化资源的情况并不罕见。通过IP文化和文化版权,可以占领外部文化资源。这是各大文化资源省份加快整合资源效益、加快发展效益的迫切压力。另外,地理环境也会产生一定的影响。区域的差异,随着文化资源发展环境的不同,必然导致文化资源结构和行为的差异。当前,数字化、智能化技术的发展能否打破一些文化资源大省的自然地理限制?经济学能否消除地理因素发展理念有问题吗?这个开端取决于文化管理和文化创造的主体“人”这一决定性因素。

彭主宾: Ang paghuhusga mula sa umiiral na praktikal na karanasan, ang mga rehiyon na maaaring makamit ang epektibong koneksyon ng "mga mapagkukunan ng kultura-institusyon na mga platform-pang-industriya na kadena" ay madalas na may mga sumusunod na karaniwang katangian: una, Mayroon silang malinaw na antas ng disenyo at cross-departmental na mga mekanismo ng koordinasyon, pagsamahin ang pag-unlad ng kultura sa pangkalahatang layout ng pang-ekonomiya at pag-unlad ng lipunan, at itaguyod ang mga 通过试点进行制度变革。二是着力原创内容与公共服务协同推进,在供给侧建立创意链和公共文化基础设施建设,让文化既能“教人”,又能“兴业”。第三是要有场景中的一些数字基础和能力,包括文化资源,这些资源与平台经济、激励体验、数据纪念等新技术、新业态深度融合,扩大文化传播的广度和文化消费的深度。人文经济学强调文化的价值不仅要体现在情感表达层面,更要体现制度组织、市场解释和动员社会的力量。只有这样,文化才能真正成为支撑经济社会高质量发展的主要变量。

五、进一步发挥发展效益的具体举措

光明智库:文化强省如何将文化资源效益转变为发展效益,成为人文经济发展的脊梁?

彭竹斌:如果优势文化资源能否转化为发展效益,取决于一个地区是否具备制度化组织文化资源、数字化管理、产业变革和传播的综合能力。

一是加强顶层设计和政策协调,取得非凡的制度成就。要从战略高度明确全省文化发展定位,制定系统的文化发展中长期规划,建立由资金支持、法律保障、产业引导、成效评估等组成的制度支撑体系。浙江、广东等一些文化大省在财政修复、项目立项、资源配置等方面建立了较为完善的文化政策,为文化资源创造性转化、活力价值适度释放提供了稳定支撑。

塞康d、加强数字化能力和产业体系建设,强化技术强化。文化省份要加快文化与科技深度融合,充分运用数字技术贯穿文化资源采集、整合、呈现、传播全过程,建设大数据中心,打造全社会内容生态圈。打破资源禀赋的物理界限,利用文化资本增强制度能力、供给能力和经济发展能力。

三是加强公共文化服务普及化,提高服务质量。文化大省不仅要着力提高城市节点的资源集中度和集约度,还要加强覆盖城乡的现代文化服务体系建设,促进公平配置和合理配置。更大规模地激活这些文化资源。近年来,不少地区通过建设城市自修室、文化站、数字音乐厅、移动表演空间等方式,让文化服务深入到原住民和僻静地区。浙江“文化专员”制度通过制定的战略,将优质文化资源输送到原住民村落,既实现了文化下沉,又激发了当地文化活力。未来,要努力实现公共文化服务从“以设施为中心”向“以体验为中心”、“以参与为中心”转变,让文化成为推动社会文明发展的基础支撑和精神力量。最后,健全人才引进和激励机制,独创性创造长效效应。文化不仅是物质的积累,也是物质的制造和再生产对人。文化省份应重点发展连接高校、科研机构、产业平台和社会空间的人才生态系统,促进文化创意、艺术设计、数字内容、陌生时尚等领域跨境人才集聚和可持续成长。要建立更加灵活的人才引进、分析和激励机制,推动从“身份管理”向“能力管理”转变。 “管理”的转变,不断激发创作者和工作者的积极性和创造力。重点培育一批具有本土文化认知度和市场传播能力的原创内容,通过IP孵化、品牌培育和传播体系建设,实现文化内容价值的跃升。

林凡军:“人工智能”等行动计划持续深入推进“数据+”和“数据×元素”为文化资源的创造性转化提供了新的解决方案。一是建立文化资源向劳动力要素的转变。数字文化产业不仅包括传统文化产业的数字化转型升级,还包括数字化进程中跨界文化融合及相关产业的新产业形态。约会主要是发现文化资源的价值,实现文化资源的深度挖掘和充分释放。 通过数字化转型。后者主要是创造文化资源的成本。以“数据元素”推动文化资源应用到更多场景,实现文化资源的成本转换和再构建。二是培养高水平文化典型,为文化资源转化应用提供新空间。强化c建设文化主体,将文化资源效益转化为大文化模式效益,充分释放人工智能动能在文化“双创”和文化高质量发展中的新生产力,推动人文经济强省建设文化资源大省。

陈宏宇:在质量发展道路上发挥文化发展红利,还需要注意以下几个方面:一是加快壮大生产力文化生力军,探索以文化为支点的区域质量发展新路径。从近年来文化大省的经验来看,区域发展“全要素”过程中参与文化价值所产生的“无形力量”,以新生产力为体现,为中国式现代化提供了新地标。引用形式。二是深化文化体制和机制体制改革。当前,文化强省要聚焦重点领域和基础环节,加快适应信息化快速发展的新形势,勇于认清文化发展瓶颈,释放文化发展动能。三是打造政府文化管理、企业、媒体、公众“四位一体”的文化管理模式,形成政府主导、民众参与、企业主动、媒体破坏的发展格局,激发文化变革和创造力的兴奋。

《光明日报》(2025年10月09日第07页)

编者注

习近平总书记指出,“文化发达的地方,经济领先,可以在这里学习人文经济学。”这一重要讨论不仅深刻体现了苏杭人文经济发展所蕴含的文化与经济的互动关系,也要求我们继续深化经济经济研究,做好“经济研究的区域比较”实践,文化大省与经济大省之间的自然机制是什么?为什么有的文化省没有在经济省中形成?各个IB文化省份的产业形态和发展水平的差异来自哪里?今天,光明坦克坦克邀请了四位来自各省市的学者,从经济健康的角度来讨论这个话题。

山西平遥古城一景。新华网尤斯代理公司

“历代中国画藏”位于杭州余哈良渚文化核心区。新华社

见长城城墙南段东部。新华社

说到男人

陈宏宇 北京社会科学院研究员、首都文化研究中心主任

林凡军 山东艺术学院院长、研究员

彭竹斌 湖南大学新闻传播学院教授、湖南省新闻传播学会会长

陈能军 南方科技大学新文化生产力中心执行主任、研究员

主持人

光明日报记者 陈恒 陈志银

1.

光明智库:从人文经济学的角度来看,“文化省”应该具备哪些特征?

陈宏宇:2000年左右,我国很多省份都有提出建设“文化强省”,包括江苏、云南、浙江、河北等。自2009年《文化产业振兴规划》实施以来,“文化强省”一词更加普遍。一般来说,“文化省”的称号多侧重于文化资源的效益,而“文化强省”则是一个超前的目标,也称为“文化强省”。文化省是一个动态的、系统的概念。 No lamang ito dapat magkaroon ng stock Bentahe ng mga mapagkukunan ng kultura, ngunit nagtataglay din ng malakas na mga kakayahan sa pagbabagong -anyo ng kultura - pagbabago ng mga mapagkukunan ng kultura sa mga elemento, pag -capitalize ng data ng 文化,在Industriyalisasyon na mga halagang pangkultura,pagbabago ng konteksto ng kasaysayan sa kontemporaryong halaga,pagbabago ng mga simbolo ng kultura sa势头ng ng ekonomiya,在sa huli ay bumubuo ng isang pa国家生态系统具有时代特征、区域特征、弹性发展。

林凡军:在人文经济学的认知框架中,文化省份可以概括为三大维度。一是文化资源丰富。地域文化经过历史的积淀,形成了丰富、多样、独特的资源禀赋,形成了脆弱的文化资源存量。其中有历史传承之久、流传之深、有水土呵护的独特个性。例如,山东作为中华文明的重要源头、儒家文化的发祥地,以“一山一水圣人”和“百家半山东”为基础,发展变化了齐鲁文化这一地域文化范式,支撑了山东的“文化大省”形象。其次,这是一个科技发达的省份。荣文化发展。从“大”到“强”,文化文化和高质量发展文化是文化强省的两大体现:文化实践保障人类文化民生,包括完善的文化基础设施、公共文化产品供给、优质的工作生活环境等;文化产业是经济发展的重要机器,包括和谐的产业和市场体系、大量的文化企业、现代文化新业态、规模化的文化产业和可持续增长能力等,最终是一个文化强省、经济强省。文化稳定为经济发展提供新动能,培育现代经济主体、经济发展结构,打造文化强省、经济强省发展新格局。文化与经济共同创造法师价值包括在内。

彭主彬:“文化省”不是一个简单的描述性术语,而是一个综合性的概念。总体而言,文化强省是文化资源丰富的国家,但文化强省的主体不是依靠文化资源的简单积累,而是在于能否用现代制度、技术方式、生活方式来组织深层的文化根源,从而形成高质量的内在体系和社会发展体系。

从能力角度看,文化强省应具备三个特征。首先是文化塑造和赋权的能力。一方面,它可以进入文化社会生活的各个方面,使文化不仅在舞台上可见、在收藏中可见,而且渗透到城乡规划、艺术设计、审美教育、公共话语乃至阳光消费中。另一方面,它可以为经济体系中的文化赋能,促进设计。新产品的涌现、新业态的成长、新场景的构建,以及产业链的重构和链价值的跳跃。二是可持续的文化供给能力。不仅取决于资源禀赋的厚度,还取决于制度环境和文化资源修复能力。一个省是否拥有优质的教育和人才培养体系、丰富的内容创作和传播机制、覆盖广泛的公共文化服务网络、完备的文化管理框架,决定了该省能否生产出具有原创性、影响力、公共价值的文化内容,并通过制度渠道使其在全社会传播、转化、参与管理、形成共识。三是持续响应时代精神和现代文明的能力。在数字化、智能化背景下,文化大省要在能力源泉上结构性地循环利用文化资源,引领未来走向开放、陪伴、创新之路,同时又不失文明之根。这种能力不应该是传统的顾虑或技术的下降。应该立足于深度内生、系统跳跃——先进文化现代化。

因此,主要的kA文化省份就是能够系统地将文化资本的形态转化为社会经济资本,将历史积累转化为制度动力,将文化认同转化为合作效率。这种改变这种能力的能力,是经济内裤强调的基本机制,也是我们理解习近平总书记“文化在哪里建设,经济在哪里引领”的深层逻辑。

2. 人与经济差异的理论探讨

光智能:如何实现从经济健康的角度了解不同文化省份的不同特征?文化资源的分化与经济(工业)的分化有何关系?

陈能军:从经济角度看,一方面,文化省份的差异是各省份独特的文化基因和区域经济模式的相同标志的重要结果。文化资源通过塑造地域精神和主导价值观念,深刻影响产业形态发展和变革路径;经济基础和产业需求将通过反向筛选重新改变文化资源,从而形成多元化的发展范式。另一方面,一个文化大省的文化资源、创意文化活力、文化管理能力、文化辐射影响力等都高度集中在文化省份上。经济和社会水平。文化体现了品牌在经济中的独特价值、创新灵感和人文美感;经济发展为文化发展提供物质基础、市场需求和交流平台。

彭主彬:文化省份虽然普遍具有比较丰富的历史积淀和文化资源,但其发展路径、产业结构、社会功能呈现出明显的区域差异。这些差异的背后,是人文和经济结构本土化发展的结果。研究这种差异也是区域与经济人文比较的关键研究环节。

一方面,各文化省份的文化资源具有显着的更新类型,而这种差异指的是不同省份文化产业发展的逻辑。以江浙为代表的江南地区文化资源见n 深厚的传统人文积淀、独特的手工艺传统、系统的审美经验传承、高度条理的乡土知识。这些资源很容易形成以创意设计、审美消费、旅游文化融合为基础的产业结构,并形成稳定的文化经济驱动结构。以陕西、甘肃为代表的西部地区,以红色文化、历史叙事和集体记忆为主要源泉。这种资源形态更注重精神价值和公共叙事的构建,适合发展影视主旋律、教育传播、公共文化服务等聚焦“供给意义”的产业结构。此外,东北地区的工业文化与该地区的民商文化也体现了二者的高度融合。特定的文化来源和特定的社会结构,从而发展出具有地域认同的文化产业形态。

另一方面,文化资源的组织形式也指经济价值实现转换的机制和效率路径。在人文经济学中,文化资源并不天然就等于文化资本。经济价值只有固定在机构上才能形成。这是一个笑话,致力于创造社会的过程。这是为什么一些文化省份即使其资源总量不主导其较强的制度变迁,也可能具有强大的产业活力的关键。例如,浙江长期以来强调创意与文化制造的融合,推动从艺术品到设计、从无良文化传承到产业的深度融合。文化不仅增加了产品的附加值,而且成为整个产业链的“灵魂”元素。如果文化资源仅停留在“物质存在”或“符号体现”层面,缺乏有效的教育、传播、产权、金融等制度支持,经济产出能力有限。

林凡君:如果你对一个文化大省进行历史观察,你就会知道,人文经济关心的是不同时代传承下来的一些基因,尤其是很难用完整的文化或经济来定义的独特特征,这就是社会经济文化。在“七山两河一田”的地理环境下,浙江讲求“义利并重”,注重实效、实际运用。广东务实、开放、包容。它不拘泥于传统的人际关系,而是注重商业政策和企业精神。电子合同。不同文化省份之间的经济差异,将是在特定历史地理条件下演化出文化基因的不同经济“表型”的帮派。经济活动离不开文化,而是深深植根于特定的历史文化土地。

3、经济人文经济实践经验

光明智库:从人文经济学的实践来看,文化省在推动人文经济两方面积累了哪些经验?

陈宏宇:从人文经济学的角度来看,文化省份与经济省份的差异不再像以前那么明显,文化对高质量发展的作用充分显现。近年来,贵州、山东、山西等地区的旅游文化水平常常迷失在圈子里,而赋予媒体技术力量,打造新的文化蓝图具有广泛影响力的标志。它极大地体现了新的信息传播环境下文化价值观对一个城市或地区整个产业流程的渗透和渗透。例如,《贵州后来者》在其文化上首先表现出典型的“文化主导”或“文化驱动”。拓展圈外文化旅游成为重要触发点。在媒体信息加持下,溢出效应明显,全球发展步伐迅速形成。

彭主彬:从实践的角度来看,一些文化省之所以可能是经济省,并不在于文化资源存量的效益,而在于其能够不断地推动、产业化、培育文化资本。例如,浙江省在“八八方针”中明确提出“加快文化强省建设”。 S此后,浙江长期推进文化体制改革和文化产业发展,嵌入劳动文化、数字经济、城乡管理等元素,实现文化与经济深度融合。发展杭州的文化软实力不仅依靠历史积淀,更重要的是通过版权制度建设、数字文化场景打造、公共文化文化提供等形成系统性优势,为动漫、游戏、游戏等互联网文化等数字文化产业集群提供有力支撑。 2024年,杭州市级以上数字文化企业收入达到8855亿元。杭州国版博物馆的设立,从文化基础设施的角度呈现了“文化-腹泻-平台-传播”的完整链条,体现了文化安全的深度嵌入,让公众认知和传播。制度体系中的沟通。文化不仅促进产业发展,更通过建立稳定的价值结构和情感结构,提高社会工作效率、公众信心和生态变革。这种“软体系”建设能力是一个地区经济高质量发展长期稳定发展的关键。

林凡军:山东作为盘古文化经济大省,从“文化基因”出发,探索文化经济双丰收的创新模式。 2023年,山东启动“齐鲁文化基因解码利用工程”,选择山东省艺术研究院等11家试点单位制作齐鲁文化数据库,进行文化数字化、版权化、商标化。通过挖掘地域文化资源,对儒家、黄河等文化脉络进行综合分类呃、运河、海洋,形成了省、市、县三级遗传文化资源名录。通过建立文旅产业解码成果与数字经济的深度融合,开发精品文旅项目、数字演示等数字产品,改变模型艺术资源的数字化、智能化改造和利用,实现多领域文化资源的高效变迁,传递多行业场景的场景化,具有巨大的经济性。

陈能军:广东既是文化大省,又是经济大省,其发展道路完全融合了彼此前进、人文价值与经济动力共同发展的实践逻辑。首先,黎干文化中固有的商业道德、开放基因和务实精神,为广东经济的腾飞提供了必要的“非正式制度”保障。同时此次,广东成功建立了文化软实力向经济实力系统转变的发展机制。其基础经济创建涵盖了国家文化建设、经济发展等各领域全面改革开放的最新成果,对对外交流文明互鉴和国内体制机制改革发挥了桥梁作用。其次,广东依靠全球制造效益向制造业和数字化技术推动文化发展从“手工业”走向“智能制造”。深度剥夺设计元素、品牌内涵和生产链体验的体验,如民族时尚服饰、智能家居inCulture等,提升整个行业的附加值。广东依靠发达的市场机制和金融工具促进市场高效配置吸引和捕获资本,引导社会资本流向最具增长潜力的新文化业态(如网络视听、数字出版),实现文化源头的高经济来源。最后,政府正在构建“生态”的管理框架,促进人文和经济的良性循环。政府的主体作用体现在顶层设计、平台建设、环境营造,为版权保护、文化金融等领域提供了主导的制度保障;建设深圳文博会、广州文博会等重要平台,促进文化元素全球流动;热心支持民营文化科技,鼓励“无条件文化遗产+电商”等小微创新,让万千市场生物成为人文经济融合的微观践行者。配给。这些技能表明,文化是经济发展的“根魂”和“催化剂”,经济是文化发展的“土地”和“放大器”。在有效市场和承诺政府的共同作用下,两者最终融为一体,成为人类经济有机体。这是高质量发展的最深刻内涵。

4.差异因素——文化资源效益变化的有效性

光明智库:我们也发现,一些文化资源丰富的地区,对发展并没有多大好处。你怎么认为这是一种必然的关系?原因是什么?

陈能军:这种现象触及人文经济研究的核心问题:文化资源与经济能力的关系不存在自然、自动的线性原因,需要通过制度化路径、产业化机制和市场来有效改变。首先如果文化资源只是为了欣赏而被视为“化石”的概念,而保护则意味着静态储存,与商业开发截然相反,这种思维就会消除文化的脉络和生命力,导致文化资源“沉睡”。二是一些地方资源和产业结合不够好,发展模式单一化、粗放化、同质化。目前仍处于“门票经济”和“古玩一条街”的主要阶段。缺乏对IP文化的深刻探索和现代转化,不能满足新一代消费者沉浸式、互动式、个性化体验的需求。最后是系统支撑体系的缺失,如既懂文化、懂管理、懂设计、懂营销的综合性人才缺口巨大,资金不足,数字化、交通、公共服务等基础配套设施无法支撑现代消费。文化旅游的经验和管理模式将阻碍现代旅游业,而预防性的管理模式将阻碍现代旅游业的市场活力。文化资源是“矿藏”,经济体系是“炼金术”。提高文化资源效益变革有效性的关键,是从依靠资源的“禀赋论”向依靠变革和制度的“转化论”转变。

林凡军:“大而不强”是很多文化省份正在努力解决的问题。专业人才、所有权技术、产业资本、市场空间、产业配套设施以及决定要素供给效率的制度市场和环境体系都会影响文化发展和发展技能。文化资源区别于其他资源的主要特征是非排他性。乙文化资源的丰富不能导致资源独占和资源垄断。当其他发展因素发挥作用时,跨时空获取和利用文化资源的情况并不罕见。通过IP文化和文化版权,可以占领外部文化资源。这是各大文化资源省份加快整合资源效益、加快发展效益的迫切压力。另外,地理环境也会产生一定的影响。区域的差异,随着文化资源发展环境的不同,必然导致文化资源结构和行为的差异。当前,数字化、智能化技术的发展能否打破一些文化资源大省的自然地理限制?经济学能否消除地理因素发展理念有问题吗?这个开端取决于文化管理和文化创造的主体“人”这一决定性因素。

彭主宾: Ang paghuhusga mula sa umiiral na praktikal na karanasan, ang mga rehiyon na maaaring makamit ang epektibong koneksyon ng "mga mapagkukunan ng kultura-institusyon na mga platform-pang-industriya na kadena" ay madalas na may mga sumusunod na karaniwang katangian: una, Mayroon silang malinaw na antas ng disenyo at cross-departmental na mga mekanismo ng koordinasyon, pagsamahin ang pag-unlad ng kultura sa pangkalahatang layout ng pang-ekonomiya at pag-unlad ng lipunan, at itaguyod ang mga 通过试点进行制度变革。二是着力原创内容与公共服务协同推进,在供给侧建立创意链和公共文化基础设施建设,让文化既能“教人”,又能“兴业”。第三是要有场景中的一些数字基础和能力,包括文化资源,这些资源与平台经济、激励体验、数据纪念等新技术、新业态深度融合,扩大文化传播的广度和文化消费的深度。人文经济学强调文化的价值不仅要体现在情感表达层面,更要体现制度组织、市场解释和动员社会的力量。只有这样,文化才能真正成为支撑经济社会高质量发展的主要变量。

五、进一步发挥发展效益的具体举措

光明智库:文化强省如何将文化资源效益转变为发展效益,成为人文经济发展的脊梁?

彭竹斌:如果优势文化资源能否转化为发展效益,取决于一个地区是否具备制度化组织文化资源、数字化管理、产业变革和传播的综合能力。

一是加强顶层设计和政策协调,取得非凡的制度成就。要从战略高度明确全省文化发展定位,制定系统的文化发展中长期规划,建立由资金支持、法律保障、产业引导、成效评估等组成的制度支撑体系。浙江、广东等一些文化大省在财政修复、项目立项、资源配置等方面建立了较为完善的文化政策,为文化资源创造性转化、活力价值适度释放提供了稳定支撑。

塞康d、加强数字化能力和产业体系建设,强化技术强化。文化省份要加快文化与科技深度融合,充分运用数字技术贯穿文化资源采集、整合、呈现、传播全过程,建设大数据中心,打造全社会内容生态圈。打破资源禀赋的物理界限,利用文化资本增强制度能力、供给能力和经济发展能力。

三是加强公共文化服务普及化,提高服务质量。文化大省不仅要着力提高城市节点的资源集中度和集约度,还要加强覆盖城乡的现代文化服务体系建设,促进公平配置和合理配置。更大规模地激活这些文化资源。近年来,不少地区通过建设城市自修室、文化站、数字音乐厅、移动表演空间等方式,让文化服务深入到原住民和僻静地区。浙江“文化专员”制度通过制定的战略,将优质文化资源输送到原住民村落,既实现了文化下沉,又激发了当地文化活力。未来,要努力实现公共文化服务从“以设施为中心”向“以体验为中心”、“以参与为中心”转变,让文化成为推动社会文明发展的基础支撑和精神力量。最后,健全人才引进和激励机制,独创性创造长效效应。文化不仅是物质的积累,也是物质的制造和再生产对人。文化省份应重点发展连接高校、科研机构、产业平台和社会空间的人才生态系统,促进文化创意、艺术设计、数字内容、陌生时尚等领域跨境人才集聚和可持续成长。要建立更加灵活的人才引进、分析和激励机制,推动从“身份管理”向“能力管理”转变。 “管理”的转变,不断激发创作者和工作者的积极性和创造力。重点培育一批具有本土文化认知度和市场传播能力的原创内容,通过IP孵化、品牌培育和传播体系建设,实现文化内容价值的跃升。

林凡军:“人工智能”等行动计划持续深入推进“数据+”和“数据×元素”为文化资源的创造性转化提供了新的解决方案。一是建立文化资源向劳动力要素的转变。数字文化产业不仅包括传统文化产业的数字化转型升级,还包括数字化进程中跨界文化融合及相关产业的新产业形态。约会主要是发现文化资源的价值,实现文化资源的深度挖掘和充分释放。 通过数字化转型。后者主要是创造文化资源的成本。以“数据元素”推动文化资源应用到更多场景,实现文化资源的成本转换和再构建。二是培养高水平文化典型,为文化资源转化应用提供新空间。强化c建设文化主体,将文化资源效益转化为大文化模式效益,充分释放人工智能动能在文化“双创”和文化高质量发展中的新生产力,推动人文经济强省建设文化资源大省。

陈宏宇:在质量发展道路上发挥文化发展红利,还需要注意以下几个方面:一是加快壮大生产力文化生力军,探索以文化为支点的区域质量发展新路径。从近年来文化大省的经验来看,区域发展“全要素”过程中参与文化价值所产生的“无形力量”,以新生产力为体现,为中国式现代化提供了新地标。引用形式。二是深化文化体制和机制体制改革。当前,文化强省要聚焦重点领域和基础环节,加快适应信息化快速发展的新形势,勇于认清文化发展瓶颈,释放文化发展动能。三是打造政府文化管理、企业、媒体、公众“四位一体”的文化管理模式,形成政府主导、民众参与、企业主动、媒体破坏的发展格局,激发文化变革和创造力的兴奋。

《光明日报》(2025年10月09日第07页)